En Inde, le sujet sensible de la santé mentale

Anne-Charlotte Peltier — 4 mars 2021 http://www.slate.fr*

La tradition et la culture du collectif laissent peu de place à l'expression d'un mal-être, dont souffrent de nombreux Indiens.

Au moins 15% des Indiens majeurs auraient besoin d'une aide psychologique.

En 2018, la star de Bollywood Deepika Padukone avait bouleversé l'Inde en se confiant sur la dépression qu'elle avait traversée. Ce faisant, elle avait levé le voile sur le tabou qui entoure la santé mentale en Inde, alors qu'1 Indien sur 5 serait en souffrance.

Structure familiale fragilisée, montée de l'individualisme, migration vers les villes, transition de la tradition à l'industrialisation... Les changements qu'a connus l'Inde ces dernières décennies ont entraîné une perte de repères et une confusion au sein de la population, qui se solde aujourd'hui par un véritable mal-être mental.

D'après le rapport National mental health survey (NMHS), commandé par le gouvernement en 2015, 15% des Indiens de plus de 18 ans auraient besoin d'une aide psychologique. Les troubles les plus fréquents seraient la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, la bipolarité et l'addiction aux substances psychoactives. La population active d'âge moyen, les personnes âgées et les adolescents seraient les plus touchés.

Cependant, parmi les divers facteurs qui expliquent la difficulté d'une prise en charge efficace de la population, la stigmatisation qui entoure les personnes atteintes de troubles est l'un des plus importants.

Une lourde stigmatisation des problèmes de santé mentale

Un véritable tabou entoure les questions de santé mentale au sein de la population. Un sondage de Statista estime que pour 60% des Indiens interrogés, les maladies mentales viennent d'un manque de discipline et de volonté. Les troubles psychiques sont perçus comme une faiblesse, et donc comme une honte entachant l'honneur de l'individu et de sa famille.

Cette croyance, alimentée par la méconnaissance qui entoure les troubles psychiques, entraîne la stigmatisation des personnes qui souffrent. D'après un autre sondage, lancé en 2018 par The Live Love Laugh Foundation, 68% des personnes interrogées estiment qu'il ne faut confier aucune responsabilité aux individus souffrant de troubles psychiques.

«Le discours est entouré de honte, même lors des séances avec mes patients, c'est une question très délicate à aborder.» Lamia Bagasrawala, psychothérapeute

Par tradition, une personne souffrante se tourne presque toujours en premier lieu vers un guérisseur local traditionnel. Le rapport de la National mental mealth survey l'explique ainsi: «C'est sans doute car il est accepté dans notre société que quelqu'un soit possédé par des démons ou des esprits diaboliques. En revanche, personne ne veut être désigné comme “mentalement malade” car c'est associé à la discrimination et au stigma.»

Lamia Bagasrawala, psychothérapeute à Mumbai, le constate également auprès de ses patients: «Tout ce qui touche à la santé mentale est stigmatisé, les gens ont tendance à n'envisager la psychothérapie qu'en dernier recours. En Inde, on parle beaucoup de nos émotions, mais nous n'avons pas le vocabulaire adapté pour parler de santé mentale. Le discours est entouré de honte, même lors des séances avec mes patients, c'est une question très délicate à aborder.»

Pour elle, ces tabous pèsent d'autant plus sur les hommes: «Mes patients masculins ont encore plus de mal à se confier et à admettre leur souffrance car cela va à l'encontre de l'idée traditionnelle de l'homme qui ne doit jamais flancher, ni afficher ses émotions.»

La prégnance de la tradition et la culture du collectif laissent donc peu de place à l'expression d'un mal-être, limitant ainsi l'accès aux soins.

Le difficile accès aux soins

L'Inde est confrontée à un enjeu de prise en charge: d'après l'OMS, on compte trois psychiatres par million d'habitants… Le rapport NMHS estimait à 88% pour la dépression et à 60% pour la schizophrénie l'écart entre le nombre d'individus souffrant de ces maladies et celui de personnes effectivement prises en charge.

D'après Lamia Bagasrawala, cela s'explique en partie par le tabou qui entoure le domaine. «Jusqu'à peu, la psychologie n'était pas considérée comme une discipline à part entière à l'université, contrairement à l'ingénierie ou la médecine. C'est en partie pour cela qu'on manque de praticiens.»

Accéder aux soins passe aussi et surtout par l'accès à l'information et il y a, en Inde, de fortes disparités économiques. Tout le monde n'a pas internet et la plupart de la documentation est en anglais, il est donc impossible pour une partie de la population de se renseigner sur les enjeux de la santé mentale. Ce n'est que récemment qu'un effort a été fait pour informer les citoyens en utilisant les différents dialectes selon les localités. La télévision et la radio s'emparent également du sujet, mais c'est dans la révolution numérique, accélérée par la pandémie, que se trouve probablement l'issue.

Le virage de la thérapie online

En effet, si l'accès à internet est très inégal, la plupart des Indiens possèdent aujourd'hui un téléphone avec WhatsApp ou FaceTime, rendant les échanges avec un psychologue plus faciles. Le recours à la thérapie en ligne était déjà très répandu en Inde avant la crise liée au Covid-19, car il permettait de pallier le manque de praticiens et leur répartition inégale sur le territoire.

Une plateforme comme MindPeers, située à New Delhi, propose des sessions de thérapie en ligne et fait des campagnes sur les réseaux sociaux pour démocratiser la démarche.

Le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes Indiens.

Depuis le début de la pandémie, le recours à des sessions en ligne, individuelles comme groupées, a explosé. «Je consultais déjà beaucoup sur internet mais depuis la crise du Covid, toutes mes séances sont en ligne, témoigne Lamia. Le fait que ce soit online rend la thérapie beaucoup plus accessible et la dédiabolise. Surtout, la pandémie a mis l'accent sur la santé mentale.» Un mal pour un bien? À bien des égards, le tabou semble voler en éclats.

À l'échelle gouvernementale et locale, l'Inde s'active pour rétablir le bien-être de ses habitants.

Une prise de conscience nationale et des initiatives locales

Le gouvernement indien a entrepris un grand travail de fond pour améliorer la santé mentale de sa population. Le rapport NMHS, impulsé par le ministère de la Santé et de l'Aide sociale à la famille, a constitué une des premières étapes. Le gouvernement s'est également attelé au problème du suicide, prédominant en Inde.

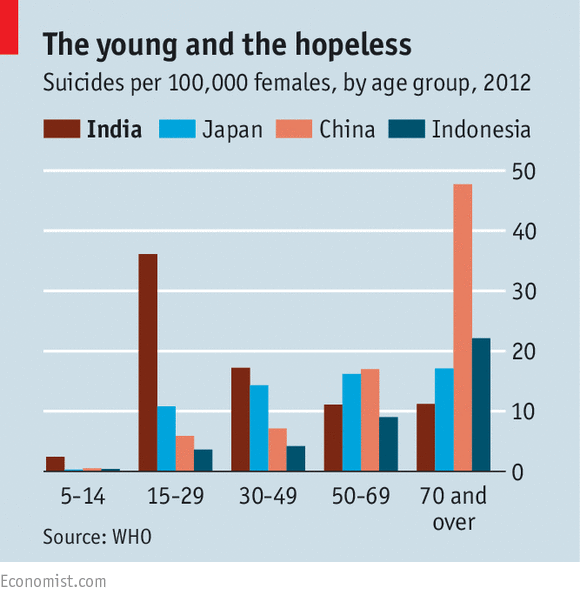

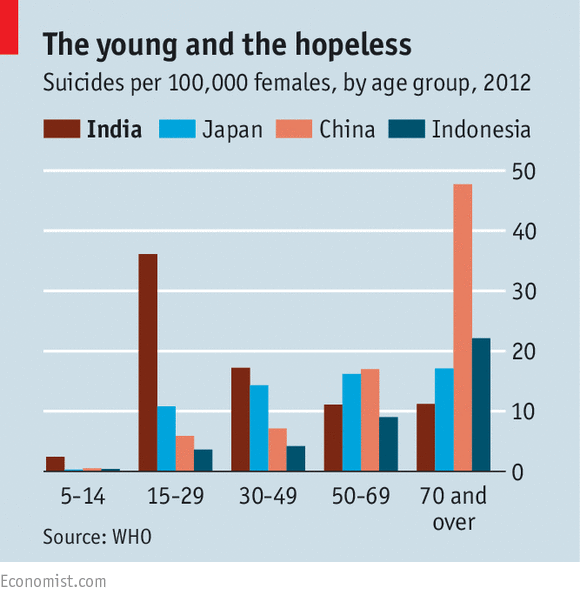

D'après l'OMS, le taux de suicide en Inde en 2016 était de 16,5 pour 100.000 personnes, là où la moyenne mondiale se situe à 10,5 pour 100.000. Parmi les populations les plus concernées, on trouve les jeunes entre 15 et 29 ans, chez qui le suicide est la première cause de mortalité.

Mais ce fléau peut se prévenir. Le Mental Act Health de 2017, qui dépénalise le suicide et ses tentatives, constitue une première étape dans l'appréhension des problèmes de santé mentale au sein de la population indienne. En plus d'un plan à l'échelle nationale, c'est au niveau local que se joue l'amélioration du bien-être de la population indienne. La diversité et la taille du pays demande d'étudier des situations très différentes et spécifiques selon les régions.

À l'échelle locale, des initiatives et des associations se mettent en place pour encourager les gens à consulter et battre la stigmatisation du mal-être mental. Beaucoup d'initiatives ont été prises ces dernières années. La helpline iCall offre par exemple un suivi thérapeuthique en anglais par téléphone. Elle a été mise en place par le Mariwala health initiative (MHI), un organisme de financement chargé d'initiatives pour la santé mentale. Le but est de permettre aux personnes les plus marginalisées d'avoir accès aux soins.

«Dawa-Dua», réconcilier médecine et spiritualité

Comme souvent en Inde, le besoin de concilier tradition et progrès mène à des innovations intéressantes. Ainsi est né le concept de «Dawa-Dua», soit la «prière-traitement», à Erwadi, une petite ville du Tamil Nadu.

Erwadi est depuis 500 ans un lieu de pèlerinage musulman car elle abrite la tombe et le sanctuaire d'un descendant du prophète Mahomet. Ce lieu saint réputé pour guérir les personnes dites possédées voit défiler chaque année des milliers de pèlerins en quête de guérison.

Depuis peu, la ville a mis en place une clinique pour offrir aux pèlerins un diagnostic, des soins et un traitement psychiatrique en complément de leur pèlerinage. Les patients sont invités à consulter tout en continuant leur prière et les rites religieux, donnant ainsi naissance au concept de «Dawa-Dua». Il permet également la prise en charge médicale des patients sans que l'honneur de la famille ne soit atteint, dans le respect des croyances et des traditions.

http://www.slate.fr/story/204503/inde-sante-mentale-sujet-sensible-honte-tabou-depression-suicide-discrimination-peur-tradition

Affichage des articles dont le libellé est INDE. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est INDE. Afficher tous les articles

vendredi 5 mars 2021

lundi 17 septembre 2018

ETUDE RECHERCHE INDE Plus du tiers des femmes qui se suicident dans le monde sont indiennes

ASIE INDE Plus du tiers des femmes qui se suicident dans le monde sont indiennes

Publié le Courrier internationalUne étude pointe du doigt les mariages forcés, les violences conjugales et le manque de reconnaissance des problèmes de santé mentale.

Une étude de la revue scientifique britannique Lancet révèle

que près de 40 % des suicides chez les femmes touchent des Indiennes.

Et en 2016, le taux de suicide des femmes en Inde était deux fois plus

élevé que la moyenne mondiale. “Le taux de suicide des femmes indiennes a baissé depuis 1990, mais pas aussi vite qu’ailleurs dans le monde”, souligne le journal britannique The Guardian. Selon l’étude, le suicide concerne davantage les femmes mariées. Rakhi Dandona, une des chercheuses l’ayant réalisée, explique dans le quotidien indien The Times of India qu’“en

Inde le mariage rend les femmes plus vulnérables, notamment à cause des

mariages arrangés, des maternités précoces, d’un statut social bas, de

la violence conjugale et de la dépendance financière”.

Les mariages précoces sont une des causes du taux de suicide élevé chez les femmes ayant entre 15 et 30 ans. Dans un article publié par l’agence de presse indienne The Print, Lakshmi Vijayakumar, fondatrice d’un centre de prévention contre le suicide, explique les raisons du mal-être de beaucoup d’Indiennes :

Autre problème pointé du doigt par la journaliste : la santé mentale. “On demande aux gens de s’en sortir par eux-mêmes. Parler à un thérapeute est considéré comme honteux”, affirme-t-elle, avant d’exhorter :

Des normes sociales “régressives”

Comme le rappelle The Guardian, près d’une Indienne sur cinq est mariée avant l’âge de 15 ans.

“Nos normes sociales sont très régressives. Au village, une Indienne

est d’abord la fille de son père, puis la femme de son mari, et quand

elle a un fils, la mère de son fils”, affirme Poonam Muttreja,

directrice générale de l’association Population Foundation of India,

citée par le quotidien britannique.Les mariages précoces sont une des causes du taux de suicide élevé chez les femmes ayant entre 15 et 30 ans. Dans un article publié par l’agence de presse indienne The Print, Lakshmi Vijayakumar, fondatrice d’un centre de prévention contre le suicide, explique les raisons du mal-être de beaucoup d’Indiennes :

En Inde, le nombre de suicides chez les femmes est élevé jusqu’à 30 ans. Passé cet âge, le taux diminue de moitié. À 30 ans, beaucoup deviennent mères et cela leur donne une raison de vivre. Avoir un enfant protège du suicide. Mais la période entre le moment où elles se marient et le moment où elles ont un enfant est très difficile. Elles doivent apprendre à vivre dans une nouvelle maison et s’adapter à leur belle-famille. À cela s’ajoutent les problèmes de dot, les viols conjugaux et la difficulté d’avoir un bébé.”

Le tabou autour de la santé mentale

Lakshmi

Vijayakumar n’est pas la seule à remettre en cause le patriarcat et les

structures sociales de la société indienne. Sandhya Ramesh, une

journaliste de The Print, considère que “l’Inde a une très longue et triste histoire de mariages malheureux pour les femmes”.

Selon elle, ces unions qui ne fonctionnent pas sont dues à des mariages

forcés et à l’incapacité des femmes à quitter leur mari par peur des

représailles de la société.Autre problème pointé du doigt par la journaliste : la santé mentale. “On demande aux gens de s’en sortir par eux-mêmes. Parler à un thérapeute est considéré comme honteux”, affirme-t-elle, avant d’exhorter :

L’Inde doit briser toutes ces chaînes. Les femmes doivent pouvoir beaucoup plus s’exprimer. Le malheur dans un foyer conjugal ne doit plus être tabou… Les associations et le gouvernement doivent prendre plus au sérieux la question de la santé mentale pour aider non seulement les femmes, mais aussi les hommes, les étudiants, et tous ceux qui en ont besoin dans le pays.”Si les Indiennes sont plus touchées, l’étude de Lancet dévoile que les hommes indiens représentent 24,3 % du taux de suicide mondial. “Elle montre aussi que le suicide est la principale cause de décès dans la tranche d’âge des 15-39 ans”, souligne The Times of India. Un véritable fléau pour la jeunesse indienne, confrontée à de nouveaux défis avec l’émergence économique du pays. “Quand on parle du suicide, les gens pensent que c’est un choix personnel et que ça ne les regarde pas. Mais il y a toujours une autre option”, conclut Lakshmi Vijayakumar dans The Print.

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/plus-du-tiers-des-femmes-qui-se-suicident-dans-le-monde-sont-indiennes

***

37 % des femmes qui se suicident dans le monde sont indiennes

Pour

Kamala Marius, chercheuse associée à l’Institut français de Pondichéry,

la modernisation de l’Inde a provoqué une augmentation des suicides,

notamment parmi les femmes de moins de 35 ans.

LE MONDE

|

Propos recueillis par Charlotte Chabas (Propos recueillis par)

Plus d’une femme sur trois (37 %) qui se

suicide dans le monde vit en Inde. C’est la conclusion d’une étude

publiée le 11 septembre par la revue scientifique britannique The Lancet. «

Le suicide des femmes est un enjeu majeur de santé publique, avec des

conséquences socio-économiques, politiques et émotionnelles très

importantes », écrivent les auteurs de l’étude, dans un pays qui

compte 1,3 milliard d’habitants (17,5 % de la population mondiale), et

où le taux de suicide est également élevé chez les hommes — 25 % des

hommes qui se suicident dans le monde sont indiens.

Pour Kamala Marius, chercheuse associée à l’Université de Bordeaux Montaigne et à l’Institut français de Pondichéry, et auteure de l’ouvrage Les Inégalités de genre en Inde

(Karthala, 2016), la modernisation du pays a provoqué une augmentation

des suicides, notamment parmi les femmes de moins de 35 ans,

majoritairement mariées. « Avec la montée du niveau de vie, il y a

une ouverture plus grande au monde possible, et donc à la conscience de

ce qu’on n’a pas en comparaison des autres », affirme-t-elle.Kamala Marius : C’est un phénomène peu étudié. D’autant que dans les registres officiels, les policiers qui constatent les suicides, quand ils les classent comme tels, ce qui n’est pas toujours le cas, se contentent souvent d’indiquer dans les causes : « Affaires familiales. » Mais on sait qu’il s’agit majoritairement de femmes de moins de 35 ans, souvent mariées, dans des classes plutôt basses de la population. Elles vivent dans les Etats plutôt riches du pays, notamment dans le Sud, à la campagne comme en ville.

Sur les ressorts, ils sont évidemment très nombreux. Je pense que des situations conjugales décevantes jouent beaucoup dans les suicides. Aujourd’hui, 20 % des Indiennes sont mariées avant d’avoir 15 ans. Cela crée des situations d’isolement terribles, d’autant que la tradition veut que les femmes emménagent avec la belle-famille.

Il y a aussi le fléau de l’endettement, notamment à cause de la dot. Certaines jeunes femmes préfèrent se suicider plutôt que de faire subir à leur famille un harcèlement financier. A la campagne, beaucoup de femmes se sont aussi retrouvées prisonnières de leurs microcrédits développés dans les années 2000.

Pour les jeunes femmes, il y a aussi de plus en plus de pression au moment des études, avec une concurrence très rude et des concours extrêmement difficiles.

Depuis quand observe-t-on cette augmentation du nombre de suicides de femmes ?

La montée en puissance a commencé dans les années 1990, après le tournant du libéralisme économique. Ce changement de régime a provoqué une modernisation sociale, mais aussi une augmentation des suicides. Il a très légèrement baissé ces dernières années, mais il reste exceptionnellement haut par rapport aux autres pays de niveau économique comparable.

Ce qui est paradoxal, c’est que le suicide reste tabou dans la société, et n’a d’ailleurs été décriminalisé que récemment, dans une loi de 2017. Aujourd’hui, ça reste compliqué pour les familles de dire que leur fille s’est suicidée, c’est quelque chose de honteux. Et tant qu’on le cache, il est difficile d’organiser une politique de prévention efficace.

Comment le développement économique peut-il provoquer ce phénomène ?

Dans la grande pauvreté, il y a une forme de résilience. Avec la montée du niveau de vie, il y a une ouverture plus grande au monde, et donc à la conscience de ce qu’on n’a pas en comparaison des autres. La situation devient donc plus difficile à vivre, plus intenable.

Les conditions de vie des femmes ne s’améliorent-elles pas du fait de la modernisation du pays ?

Paradoxalement, le taux d’activité des femmes a diminué ces dernières années. L’Inde affiche une croissance soutenue, mais peu créatrice d’emplois, car dopée par le tertiaire. Les femmes des classes inférieures sont donc cantonnées au travail informel, peu émancipateur.

Sur le papier, la société indienne progresse très vite. La Cour suprême, par exemple, fait un travail remarquable pour faire évoluer le pays, comme on l’a vu encore récemment sur la dépénalisation de l’homosexualité. L’Inde est également dotée d’une Constitution égalitaire entre hommes et femmes. Dans la loi, par exemple, la dot et le mariage avant 15 ans sont officiellement interdits. Mais ce sont les lois communautaires qui survivent, et les femmes subissent le poids des traditions.

https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/09/14/37-des-femmes-qui-se-suicident-dans-le-monde-sont-indiennes_5355248_3216.html

vendredi 12 janvier 2018

ARTICLE PRESSE INDE prévention dans les établissements d’enseignement supérieur indiens

Par

Le Figaro Etudiant •

Publié le

Le nombre de suicides dans les établissements d’enseignement supérieur indiens ne cesse d’augmenter. Il a frôlé les 10.000 sur la seule année 2016 et l’échec scolaire en est la première cause.

L’hécatombe d’étudiants qui se donnent la mort en Inde se perpétue.

Durant les trois années 2014-2015-2016, ils sont 26.000 à s’être

suicidés, sur une population totale de 1.3 milliards d’habitants. Le

stress et l’échec sont les premières raisons invoquées pour expliquer ce

macabre phénomène, mais d’autres indicateurs, dans un pays qui pousse

de plus en plus ses jeunes à l’excellence académique, sont à prendre en

considération.

Ces données brutes sont évidemment impressionnantes. Cependant, elles ne valent que si on les relie au nombre d’étudiants sur le territoire. Ainsi, sur une population étudiante estimée à 35 millions d’âmes, cela représente un ratio de 0,00028% d’étudiants qui se suicide chaque année. Soit un étudiant sur 3 500. À titre de comparaison, en France, la population estudiantine est de 2.5 millions environ. Si l’on y appose le même taux de suicide qu’en Inde, on arriverait à un chiffre de 700 suicides par an. Or, d’après les données de l’Injep parues en 2015 et portant sur l’année 2011, il y a 392 suicides chez les 15-24 ans. Et ce chiffre englobe un panel plus large que les simples étudiants. On peut donc estimer qu’en Inde, les étudiants se suicident au moins deux fois plus qu’en France.

Pour expliquer ce phénomène, le site américain Quartz explique d’abord que l’échec aux examens compte pour une part majeure. Environ 25% des jeunes Indiens se donnent la mort pour cette raison (2 413 en 2016). Logiquement, c’est la zone où les universités sont le plus regroupées et les études les plus exigeantes - la capitale économique Bombay et sa région du Maharashtra - qui est la plus touchée par le phénomène. Ainsi dans cette seule région, 1 350 étudiants se sont tués en 2016. À l’inverse, des zones comme le Ladakh, au nord, ou le Kerala, au sud, sont quasiment épargnées.

Université dans le noir pour lutter contre la dépressionD’autres raisons sont avancées par le site Yourdost, qui a écrit un papier de blog sur ce sujet en 2016. Ainsi, la crainte de ne pas réussir, le stress dans le choix de la carrière ou les dépressions exogènes au milieu universitaire rentrent aussi en jeu. Pour endiguer cette vague de suicides, le gouvernement a mis en place un programme pour la santé mentale dans les universités, avec des services de prévention contre les risques de suicide et des cours de gestion du stress managérial.

Plus étonnant encore: l’un des établissements les plus réputés du pays, l’Indian Institute of Technology-Kharagpur, coupe carrément le courant dans l’internat une heure en début de soirée pour lutter contre la dépression en encourageant les élèves à sortir de leurs chambres pour aller parler entre eux dans les zones encore éclairées. Sans utiliser smartphones ou ordinateurs durant ce temps.

http://etudiant.lefigaro.fr/article/en-inde-un-etudiant-se-suicide-chaque-heure_20b8ba3a-f6e8-11e7-adbe-e5630109b1d6/

Ces données brutes sont évidemment impressionnantes. Cependant, elles ne valent que si on les relie au nombre d’étudiants sur le territoire. Ainsi, sur une population étudiante estimée à 35 millions d’âmes, cela représente un ratio de 0,00028% d’étudiants qui se suicide chaque année. Soit un étudiant sur 3 500. À titre de comparaison, en France, la population estudiantine est de 2.5 millions environ. Si l’on y appose le même taux de suicide qu’en Inde, on arriverait à un chiffre de 700 suicides par an. Or, d’après les données de l’Injep parues en 2015 et portant sur l’année 2011, il y a 392 suicides chez les 15-24 ans. Et ce chiffre englobe un panel plus large que les simples étudiants. On peut donc estimer qu’en Inde, les étudiants se suicident au moins deux fois plus qu’en France.

Pour expliquer ce phénomène, le site américain Quartz explique d’abord que l’échec aux examens compte pour une part majeure. Environ 25% des jeunes Indiens se donnent la mort pour cette raison (2 413 en 2016). Logiquement, c’est la zone où les universités sont le plus regroupées et les études les plus exigeantes - la capitale économique Bombay et sa région du Maharashtra - qui est la plus touchée par le phénomène. Ainsi dans cette seule région, 1 350 étudiants se sont tués en 2016. À l’inverse, des zones comme le Ladakh, au nord, ou le Kerala, au sud, sont quasiment épargnées.

Université dans le noir pour lutter contre la dépressionD’autres raisons sont avancées par le site Yourdost, qui a écrit un papier de blog sur ce sujet en 2016. Ainsi, la crainte de ne pas réussir, le stress dans le choix de la carrière ou les dépressions exogènes au milieu universitaire rentrent aussi en jeu. Pour endiguer cette vague de suicides, le gouvernement a mis en place un programme pour la santé mentale dans les universités, avec des services de prévention contre les risques de suicide et des cours de gestion du stress managérial.

Plus étonnant encore: l’un des établissements les plus réputés du pays, l’Indian Institute of Technology-Kharagpur, coupe carrément le courant dans l’internat une heure en début de soirée pour lutter contre la dépression en encourageant les élèves à sortir de leurs chambres pour aller parler entre eux dans les zones encore éclairées. Sans utiliser smartphones ou ordinateurs durant ce temps.

http://etudiant.lefigaro.fr/article/en-inde-un-etudiant-se-suicide-chaque-heure_20b8ba3a-f6e8-11e7-adbe-e5630109b1d6/

lundi 3 avril 2017

INDE avance dans la reconnaissance des maladies mentales Exemple symbolique la tentative de suicide n'est plus considérée comme un crime

Inde

Santé et Médecine L'Inde avance dans la reconnaissance des maladies mentales

Par

Sébastien Farcis

Le Parlement indien a adopté

une loi qui modernise l'approche envers les personnes atteintes de

maladies mentales. Exemple symbolique de ce changement radical : la

tentative de suicide n'est plus considérée comme un crime, ce qui était

le cas jusqu'à présent. Après un débat parlementaire de plusieurs

années, de nombreux autres droits et mesures ont été ajoutés.

de notre correspondant en Inde,

Jusqu'à présent, une personne qui survivait à une tentative de suicide pouvait être poursuivie et condamnée à un an de prison. Le suicide était considéré comme un acte criminel – une disposition héritée de la colonie britannique et déclinée dans des pays africains comme le Rwanda, le Nigeria ou le Ghana. Dans les faits, il y a très peu de poursuites en Inde, mais ce changement législatif est significatif.

La loi votée par le Parlement considère maintenant une personne suicidaire comme souffrant d'une maladie mentale. C'est un début dans un pays où 100 000 personnes se suicident chaque année, et 20 fois plus tentent de le faire. Malgré l'augmentation de ce chiffre (+22% sur les dix dernières années), la maladie mentale fait l'object d'un terrible tabou. Beaucoup d'Indiens ne comprennent tout simplement pas ce qu'elle signifie : dans les villes moyennes, une personne qui fait l'effort d'aller voir un psychologue pourra être considérée comme folle.

Quels autres progrès apporte cette loi ?

Elle interdit les traitements à base de décharges électriques pour les enfants, et limite leur usage pour les adultes, empêche l'enfermement de malades mentaux dans des cellules isolées et oblige le gouvernement à créer des unités de soins psychologiques dans chaque prison. De manière générale, cette loi donne plus de droits au patient, face à des psychiatres qui, jusqu'à présent, pouvaient imposer leurs décisions, parfois violentes.

Toutefois, certains spécialistes considèrent que la loi ne suffira pas pour impulser un réel changement : il faudra que les patients soient informés de ces nouveaux droits. Pour cela plusieurs associations ont décidé de lancer des missions de sensibilisation sur le terrain, auprès de malades, pour s'assurer que la loi est appliquée. Et cela peut prendre du temps.

Le gouvernement devra mettre les moyens

L'Etat indien attribue moins de 0,1% de son budget de santé aux problèmes mentaux. C'est 7 fois moins que le Bangladesh voisin, et 40 fois moins que le Brésil. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années, en qualifiant l'Inde de pays le plus déprimé du monde. L'OMS se base sur son sondage selon lequel un Indien sur trois souffrirait de dépression. Cela a irrité New Delhi, qui a réagi en rédigeant cette loi.

Il y a une semaine, le Premier ministre a également brisé ce tabou en appelant ouvertement les Indiens à « parler de leur dépression à leurs proches, et d'arrêter de réprimer » cette maladie. Cette reconnaissance du mal est urgente, car l'Inde s'urbanise à grand pas, et les villes sont connues pour engendrer davantage de solitude et de troubles mentaux.

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170403-inde-sante-mentale-reconnaissance-suicide-d%C3%A9p%C3%A9nalisation

Autre article

d'après "A break for the despairing India decriminalises attempted suicide" economist.com* 30/03/2017 DELHI

L'Inde décriminalise la tentative de suicide

Mais le taux de suicide reste élevé, surtout chez les jeunes femmes

GORAV GUPTA a passé sa vie à aider les malades mentaux. Mais lorsque les patients suicidaires cherchent de l'aide à son hôpital psychiatrique à Delhi, il les éloigne. M. Gupta dit qu'il ne peut pas gérer les «tracas légales» qui pourraient s'ensuivre s'ils tentent de mettre fin à leur vie alors qu'ils sont à sa charge.

La tentative de suicide, ainsi que «tout acte à l'égard de la commission» du suicide, a été depuis des années un crime en Inde. Mais le 27 mars, Lok Sabha, la chambre parlementaire de l'Inde, a adopté un paquet de réformes en matière de santé mentale, dont une décriminalise la tentative de suicide. Le projet de loi déclare que l'accès aux soins psychiatriques est un droit pour tous les Indiens et promet un puissant coup de pouce pour financer l'aide.

Jusqu'à présent, une personne qui survivait à une tentative de suicide pouvait être poursuivie et condamnée à un an de prison. Le suicide était considéré comme un acte criminel – une disposition héritée de la colonie britannique et déclinée dans des pays africains comme le Rwanda, le Nigeria ou le Ghana. Dans les faits, il y a très peu de poursuites en Inde, mais ce changement législatif est significatif.

La loi votée par le Parlement considère maintenant une personne suicidaire comme souffrant d'une maladie mentale. C'est un début dans un pays où 100 000 personnes se suicident chaque année, et 20 fois plus tentent de le faire. Malgré l'augmentation de ce chiffre (+22% sur les dix dernières années), la maladie mentale fait l'object d'un terrible tabou. Beaucoup d'Indiens ne comprennent tout simplement pas ce qu'elle signifie : dans les villes moyennes, une personne qui fait l'effort d'aller voir un psychologue pourra être considérée comme folle.

Quels autres progrès apporte cette loi ?

Elle interdit les traitements à base de décharges électriques pour les enfants, et limite leur usage pour les adultes, empêche l'enfermement de malades mentaux dans des cellules isolées et oblige le gouvernement à créer des unités de soins psychologiques dans chaque prison. De manière générale, cette loi donne plus de droits au patient, face à des psychiatres qui, jusqu'à présent, pouvaient imposer leurs décisions, parfois violentes.

Toutefois, certains spécialistes considèrent que la loi ne suffira pas pour impulser un réel changement : il faudra que les patients soient informés de ces nouveaux droits. Pour cela plusieurs associations ont décidé de lancer des missions de sensibilisation sur le terrain, auprès de malades, pour s'assurer que la loi est appliquée. Et cela peut prendre du temps.

Le gouvernement devra mettre les moyens

L'Etat indien attribue moins de 0,1% de son budget de santé aux problèmes mentaux. C'est 7 fois moins que le Bangladesh voisin, et 40 fois moins que le Brésil. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années, en qualifiant l'Inde de pays le plus déprimé du monde. L'OMS se base sur son sondage selon lequel un Indien sur trois souffrirait de dépression. Cela a irrité New Delhi, qui a réagi en rédigeant cette loi.

Il y a une semaine, le Premier ministre a également brisé ce tabou en appelant ouvertement les Indiens à « parler de leur dépression à leurs proches, et d'arrêter de réprimer » cette maladie. Cette reconnaissance du mal est urgente, car l'Inde s'urbanise à grand pas, et les villes sont connues pour engendrer davantage de solitude et de troubles mentaux.

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170403-inde-sante-mentale-reconnaissance-suicide-d%C3%A9p%C3%A9nalisation

Autre article

d'après "A break for the despairing India decriminalises attempted suicide" economist.com* 30/03/2017 DELHI

L'Inde décriminalise la tentative de suicide

Mais le taux de suicide reste élevé, surtout chez les jeunes femmes

GORAV GUPTA a passé sa vie à aider les malades mentaux. Mais lorsque les patients suicidaires cherchent de l'aide à son hôpital psychiatrique à Delhi, il les éloigne. M. Gupta dit qu'il ne peut pas gérer les «tracas légales» qui pourraient s'ensuivre s'ils tentent de mettre fin à leur vie alors qu'ils sont à sa charge.

La tentative de suicide, ainsi que «tout acte à l'égard de la commission» du suicide, a été depuis des années un crime en Inde. Mais le 27 mars, Lok Sabha, la chambre parlementaire de l'Inde, a adopté un paquet de réformes en matière de santé mentale, dont une décriminalise la tentative de suicide. Le projet de loi déclare que l'accès aux soins psychiatriques est un droit pour tous les Indiens et promet un puissant coup de pouce pour financer l'aide.

Les décideurs politiques en Inde ont longtemps soutenu que les

personnes menées a tenter de se suicider ont besoin d'être réhabilitées. Mais en vertu de la loi antérieure, ils ont plutôt été punis: une amende et jusqu'à un an de prison.

L'accusation était rare, mais la menace pour l'obtention de pots-de-vin aux familles de ceux qui tentaient de se suicider n'était pas, a déclaré

Soumitra Pathare, qui a aidé à rédiger la nouvelle loi.

D'autres soulignent que le gouvernement a précédemment utilisé des lois

contre la tentative de suicide pour bloquer les militants qui

organisent des grèves de la faim.

La prochaine étape de la réforme de la santé mentale consiste à allouer

plus d'argent et à élargir la main-d'œuvre, explique M. Pathare. La santé mentale ne représentait que 0,06% du budget de santé de l'Inde en 2011; La médiane dans les pays de développement comparable est de 1,9%.

Malgré une population de plus de 50 fois plus grande que celle de

l'Australie, l'Inde compte environ le même nombre de psychiatres

(seulement 3 500).

Pourtant, il est peu probable que les réformes réduisent le taux de

suicide de l'Inde, ce qui, s'adaptant à l'âge, est presque le double de

celui de l'Amérique.

Les chercheurs attribuent souvent un grand nombre de suicides dans les

pays asiatiques à des actes «impulsifs» en cas de crise plutôt que de

troubles mentaux diagnostiqués.

Limiter l'accès aux pesticides, les poisons qui sont à portée de main

pour la plupart des Indiens ruraux, peuvent empêcher de tels décès,

comme c'est le cas au Sri Lanka. Contrairement à beaucoup de pays, l'Inde n'a pas de plan national de prévention du suicide. On peut faire plus pour briser les tabous qui empêchent les déprimés de s'ouvrir aux amis et aux médecins.

Le grand défi consiste à améliorer le sort des jeunes de l'Inde, dont le suicide est la principale cause de décès. Les taux de suicide en Asie ont tendance à se déclencher lorsque les personnes entrent dans la vieillesse; En Inde, le contraire est vrai.

Le taux de suicide chez les femmes âgées de 15 à 29 ans est plus du

double de celui de tout autre pays, à l'exception du Suriname (dont une

grande population indienne) et du Népal (qui partage de nombreuses

similitudes culturelles). À l'avenir, ils et d'autres Indiens trouveront plus facile de chercher de l'aide psychologique sans crainte. Mais le monde dans lequel ils vivent ne peut pas être réglé sur le champ

* http://www.economist.com/news/asia/21719808-suicide-rate-remains-high-especially-among-young-women-india-decriminalises-attempted

* http://www.economist.com/news/asia/21719808-suicide-rate-remains-high-especially-among-young-women-india-decriminalises-attempted

mardi 2 août 2016

PARUTION ENJEUX ET RISQUES À L'ADOLESCENCE DANS L'OCÉAN INDIEN

ENJEUX ET RISQUES À L'ADOLESCENCE DANS L'OCÉAN INDIEN

Le phénomène du suicide dans les îles de La Réunion, Maurice, Mayotte, à Pondichéry, Paris et sa banlieue

Sous la direction de Brigitte Tison

Trajectoires, mouvements, changements

Éditeur : Éditions l'Harmattan Juillet 2016

résume Contrairement aux idées reçues, les

conditions de vie insulaire n'ont rien de "paradisiaque" : les

populations vivent les mêmes difficultés qu'ailleurs. Si les îles de La

Réunion, Maurice, Mayotte, tendent à se complexifier et à intégrer les

cultures et les usages contemporains, l'entre-soi ne recule pas.

Perspectives sociales et possibilités d'émancipation se heurtent au mur

de la tradition. Dans cet ouvrage collectif, plusieurs psychologues nous

renseignent sur les souffrances, intimes et collectives, de ces

groupes.

sommaire https://play.google.com/books/reader?id=bLypDAAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PA6

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=51226

Libellés :

ADOLESCENTS,

ASPECTS SOCIO-CULTURELS,

INDE,

MAYOTTE,

REGION ILE DE LA REUNION,

RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

SOCIOLOGIE

jeudi 10 septembre 2015

OMS Faire reculer le nombre de suicides dans l'Inde rurale en limitant l'accès aux pesticides

Faire reculer le nombre de suicides dans l'Inde rurale en limitant l'accès aux pesticides

Septembre 2015 http://www.who.int/features/2015/india-reducing-suicide/fr/

OMS/Sarojini Manikandan

Dans le cadre de la première étude de ce type, l’Organisation mondiale de la Santé a cherché à savoir si en construisant des d’entrepôts centraux loin des zones d'habitations, c'est à dire en limitant l'accès aux pesticides, on pouvait réduire le nombre de suicides en Inde du Sud.

Ce photo-reportage décrit pourquoi le suicide est un problème de santé publique en Inde, comment l’idée d’entrepôts centraux a vu le jour et comment la participation de toute la communauté au projet a permis de réduire le nombre de suicides.

Photo-reportage: Faire reculer le nombre de sucides dans l'Inde rurale

Liens

jeudi 30 juillet 2015

INDE : Les Suicides à Pondichéry

Guillaume Vénétitay Monde Science & santé

Française pendant près de trois siècles,

cette enclave paisible, parfois décrite comme un paradis, voit son taux

de suicide rivaliser avec celui de la Corée du nord. Sa société est

tiraillée entre tradition et modernité.

Elle bute toujours sur quelques mots. Un an après, Priyal* raconte difficilement l’histoire, survenue dans la chaleur et la torpeur de l’été. «Je suis rentrée dans sa chambre. Vishal* s’était pendu.» Son fils, 17 ans, avait reçu deux jours plus tôt des résultats d’examens. Plusieurs étaient mauvais. Il n’a pas supporté.A Pondichéry, son cas est tristement banal. Le taux de suicide du territoire reste, pour la troisième année consécutive, le plus élevé de l’Inde. Il atteint 35,6 pour 100.000 habitants, selon les derniers chiffres du National Crime Records Bureau (NCRB) datés de 2013, quand la moyenne nationale est de 11 (21,1 d’après l’OMS, qui utilise un mode de calcul différent). Si on pousse la comparaison avec des pays, le chiffre approche des records mondiaux, puisque seuls le Guyana (ex-Guyane anglaise) et la Corée du nord affichent des taux plus élevés.

Pondichéry garde pourtant une seule étiquette en Inde et en France. Celle d’une enclave paisible, devenue une destination touristique de premier plan grâce, entre autres, à ses vestiges de l’histoire coloniale. Le territoire a été un comptoir français entre 1673 et 1954, date de restitution à l’Inde, devenue indépendante en 1947.

La «ville blanche» conserve ainsi des traces fascinantes: immenses villas colorées, noms des rues en français, un calme ahurissant, le képi des policiers, le lycée français... «Mais ça, c’est une toute petite partie. Beaucoup idéalisent Pondichéry. Ce n'est pas le paradis que l'on décrit», conteste Revathy, une étudiante. Le reste de la ville est profondément indien. Bouillonnant, sale, rutilant.

En ce sens, Pondichéry n’échappe pas aux caractéristiques typiques du suicide en Inde, le pays où les 15-29 ans se donnent le plus la mort, selon l’OMS. Si les statistiques indiquent que les «problèmes familiaux» sont responsables de 57,5% des suicides dans l'ancien comptoir français, la réalité est plus nuancée, d'autant que la catégorie est très fourre-tout. «Le suicide est un mélange complexe de plusieurs causes, psychiques et sociales», rappelle Ravi Rajkumar, professeur au département de psychiatrie de l’institut Jipmer. A l’instar d’un patient à risque, Pondichéry cumule des facteurs, tant nationaux que locaux.

«Les établissements veulent les meilleurs élèves»

L’exemple du jeune Vishal symbolise la pression considérable sur la réussite scolaire en Inde, la croyance dans les diplômes étant très profonde. Elle s’observe d’abord dans la rue. Mi-mai, à Pondichéry, l’école le Petit Séminaire a placardé, à côté de son portail, une affiche géante avec les résultats et photos de ses meilleurs élèves. D’autres instituts se vantent en se payant des pages entières dans les quotidiens.

L'éducation est un facteur de risque, si l’on exclut les formations les plus prestigieuses qui débouchent directement sur une carrière

Roger Establet, sociologue«La pression est forte de la part des établissements, qui veulent les meilleurs élèves, et aussi des familles par leur exigence de réussite», indique Kasi Kumar, psychologue. Les parents dépensent des sommes vertigineuses pour la scolarité des jeunes, avec notamment beaucoup de cours particuliers. Le marché de l’éducation privée en Inde pourrait atteindre 115 milliards de dollars en 2018.

Et pour les moins bons, il reste le poids de l’échec. La stigmatisation. Plusieurs suicides de lycéens ont été notés après les résultats du mois dernier. Comme chaque été. Dans les coursives silencieuses de l'Université de Pondichéry, une histoire, datant de quelques années, revient souvent. Celle d'une jeune étudiante qui termine huitième à ses examens. Des bonnes notes. Insuffisant pour elle, qui se donne la mort. «Les données sur le suicide et l’éducation suggèrent [...] que l’éducation est un facteur de risque, si l’on exclut les formations les plus prestigieuses qui débouchent directement sur une carrière», résume le sociologue français Roger Establet dans Le Suicide en Inde au début du XXIe siècle.

«Perte de repères»

Les sociologues invoquent Durkheim et sa notion clé. Dans une Inde tiraillée entre traditions patriarcales et mondialisation en accélérée, «de nombreux suicides résultent de la perte de repères et donc d'anomie», selon B.B. Mohanty, professeur au département de sociologie de l’Université de Pondichéry. L’ancien comptoir français est d’ailleurs un bel exemple de cette situation. «On est dans une aire semi-urbaine [1,2 million d’habitants, ndlr], entre le côté tranquille de la campagne et la poussée des grandes villes. Bangalore [considérée comme la "Silicon valley indienne"] a connu une même étape de développement il y a quelques années. Et avait aussi un taux de suicide énorme», souligne Ravi Rajkumar.Les Etats du sud de l’Inde, plus développés, comme le Tamil Nadu, le Kerala et donc le territoire de Pondichéry, ont ainsi les taux de suicide les plus élevés depuis de longues années. La transition et la digestion de ces mutations prend du temps. «On est en train de basculer dans une autre société. Ce n’est pas encore complètement fait», philosophe Revathy. L’étudiante, assise au milieu d’une cour paisible de la fac, complète: «Mais pour l’instant, elle reste toujours très inégalitaire envers les femmes.»

Ce n’est pas un scoop: les Indiennes sont victimes de nombreuses violences et discriminations. «Et c’est partout. A l’école, au travail. Puis, il y a la pression autour du mariage. Si la famille n’a pas assez d’argent pour payer la dot, cela peut mener à un suicide», poursuit la jeune femme de 22 ans. Alors que les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes en Occident, «l’écart entre les taux masculins et féminins est très faible [en Inde], fluctuant de 1968 à 2008 entre 1,4 et 1,6», écrit Roger Establet. Pondichéry n’échappe pas à cette tendance, même si les femmes restent moins touchées que dans d’autres Etats.

L’alcoolisme est un véritable problème ici Susan Solomon, psychiatre à l’institut médical de Pondichéry

A côté de Revathy, un ami à elle, Vimal, prend ses airs de gros durs. «Pondichéry est connu pour une chose dans toute l’Inde: l’alcool.» Il n’a pas tort. Se poivrer est très simple, avec des magasins spécialisés à chaque coin de rue et des taxes quasi nulles. Il n’est pas rare de voir des types tituber. Et pour tous, c'est une des causes de l’effrayant taux de suicide de Pondichéry. Dans les zones à l’écart du centre-ville, plus rurales, 42% des hommes de plus de 25 ans sont accros.

«L’alcoolisme est un véritable problème ici. Une majorité de ceux qui survivent à une tentative de suicide nous révèlent être dépendants», affirme Susan Solomon, psychiatre à l’institut médical de Pondichéry (Pims). Elle et ses confrères évaluent à environ 1/3 les suicides «conclus» sous l’influence de l’alcool. «Une situation d’alcoolisme est nocive aussi pour la famille, encore plus en cas de violence. Il y a des cas de suicide parce qu’un proche était alcoolique», ajoute Ravi Rajkumar.

«Ils n'expriment pas leurs sentiments»

Au-delà d’une simple opposition «ville blanche/ville noire», Pondichéry possède d’autres contradictions. Des jeunes viennent de tout le pays pour leurs études supérieures, réputées pour leur qualité. Problème: l’économie n’est pas celle d’une mégalopole et il n’y a pas assez de jobs pour les dizaines de milliers d’étudiants qui sortent diplômés chaque année. «On n’a pas de données exactes sur le chômage, mais on estime qu’il est plus élevé que la moyenne nationale, vu notre statut de Territoire, avec beaucoup d’emplois publics», indique un professeur du département d’économie de l’Université de Pondichéry.«Ce n’est pas ici que je trouverai du travail. Et les postes ne sont pas forcément attractifs financièrement. Les salaires passent souvent sous la barre des 10.000 roupies [environ 140 euros, ndlr]. Pour un même poste, on sera mieux payé dans une grande ville comme Chennai ou Bangalore», souffle Divya, 21 ans. Le projet de smart city, auquel la France contribuera, pourra-t-il changer la donne? «Il y a plus de concurrence aujourd’hui. Je sais que j’aurai dix fois plus de mal à trouver un travail que mon père», pense Akshaya, 17 ans, résumant le sentiment général. Et ceux qui restent à l’écart du marché de l’emploi peuvent vite entrer en dépression.

Ces soucis économiques ou personnels, les Pondichériens n’en parlent pas. Un trait de caractère bien ancré dans le sud du pays, et encore plus intense dans l’ancien comptoir. «A Pondichéry, les gens paraissent moins stressés et moins agressifs que dans le reste du pays. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien pour eux! Ils n’expriment pas leurs sentiments et négligent donc leurs intérêts», estime le psychiatre Ravi Rajkumar.

Le jeune Akshaya, élève à l’Ashram Sri Aurobindo, pousse le raisonnement plus loin. «Entre parents et enfants, il y a peu de dialogue. Les jeunes parlent peu de leur vie personnelle, de leurs problèmes avec eux. Et même avec leurs amis. Il y a beaucoup de tabous», assène-t-il. Les colères et les frustrations restent à l’intérieur. Elles se retournent contre l’individu lui-même, ce qui favorise les dépressions et suicides, selon les médecins.

Et lorsque certains prennent la décision de se confier, il n’y a pas grand monde vers qui se tourner. Il n’y a qu’une seule helpline à Pondicherry: Maitreyi, perdue dans les dédales de la «ville noire», au-dessus d’un magasin de saris. «On fonctionne seulement les après-midi, on est vingt bénévoles. Deux par après-midi», déclare le psychologue Kasi Kumar, également membre de l’association.

Timides solutions

Selon lui, un manque familial s’ajoute à ce manque de structures. La notion même de communauté a faibli. «La famille nucléaire devient la norme. Avant, on vivait plus sur le modèle des joint families. Il y avait plus d’anciens, qui pouvaient guider les jeunes, être des relais», argumente-t-il, s’appuyant sur les chiffres: le territoire de Pondichéry est l’un des endroits où la taille de la famille est la plus réduite et où l’on compte le plus faible nombre d’adultes par foyer.

Les autorités ont toujours considéré que le suicide est un problème individuel et non social

Kasi Kumar, psychologueFace à ces chiffres et cette situation alarmante, les solutions arrivent timidement. Dans l’Etat du Tamil Nadu, entourant Pondichéry, les relais sont plus forts et les ONG locales expérimentent. Pour contrer l’empoisonnement, premier moyen par lequel on se donne la mort en Inde, les pesticides sont stockés dans des casiers fermés à clé dans certaines zones rurales. Personne ne peut y accéder hormis les agriculteurs. Le nombre de suicides a ensuite baissé sensiblement.

La cour de Madras a ordonné en octobre dernier la formation de comités d’experts afin de répondre au taux de suicide élevé des étudiants à Pondichéry. Depuis plusieurs années, le gouvernement local subventionne des études conduites par les médecins et les chercheurs de la ville. La tâche reste colossale.

«On estime que le taux de suicide est sous-reporté. Les études montrent qu’il y en aurait sept fois plus, en moyenne, ici comme ailleurs», explique la psychiatre Susan Solomon. Pour une raison simple: tenter de se suicider est un crime en Inde. Avec son lot de stigmatisations, en plus de possibles conséquences judiciaires. Le gouvernement central a annoncé la suppression de cette disposition. Un premier pas modeste mais indispensable.

Guillaume Vénétitay

jeudi 30 avril 2015

PRESSE Inde : l’inclusion bancaire pour tenter de prévenir le suicide des petits paysans

Inde : l’inclusion bancaire pour tenter de prévenir le suicide des petits paysans

source http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/inde-l-inclusion-bancaire-pour-tenter-de-prevenir-le-suicide-des-petits-paysans-143241.html du 29/04/2015

Alors que le nombre de suicides d’agriculteurs a

augmenté en Inde ces derniers mois, le Premier ministre Narendra Modi a

appelé les banques à leur venir en aide. Un meilleur accès au crédit

devrait les empêcher de contracter des dettes auprès de prêteurs

informels qu’ils ne parviennent pas à rembourser. Explications.

"La détresse des agriculteurs devrait secouer la conscience des banques". Devant les hauts responsables réunis à l’occasion de l’anniversaire des 80 ans de la banque centrale indienne, le Premier ministre Narendra Modi a appelé avec force les institutions bancaires à venir au secours des paysans indiens. Ces derniers mois, la valse macabre des suicides d’agriculteurs s’est accélérée, notamment en raison de pluies imprévues destructrices pour les récoltes. Au total, plus de 300 000 agriculteurs se seraient suicidés en Inde depuis quinze ans.

Pour Narendra Modi, les banques doivent donc accorder plus de prêts aux agriculteurs. Il s’agit de leur éviter d’emprunter à des usuriers locaux à des taux d’intérêt exorbitants, qui les laissent étranglés par les dettes. L’ancien ministre en chef du Gujarat n’est pas le premier à insister sur l’inclusion financière des paysans. Cette année, le budget 2015 fixe un nouvel objectif : les prêts aux agriculteurs devront représenter 14,2% du total des emprunts bancaires. Une somme globale de 126 milliards d’euros.

Des prêts subventionnés par l’État…

Les agriculteurs peuvent depuis plusieurs années prétendre à des modalités préférentielles d’emprunt. Ainsi, s’ils remboursent leur prêt en temps et en heure, le taux d’intérêt passe de 7 à 4%, les 3% restants étant subventionnés par l’État. "Sur le papier, le dispositif semble très attractif", commente Devinder Sharma, ingénieur agronome, ancien journaliste scientifique et analyste spécialiste de l’agro-alimentaire. "Mais il faut savoir que 94% de ces prêts vont à l’industrie agro-alimentaire, et non pas aux petits paysans, qui en auraient le plus besoin", poursuit-il, citant une note du ministère des Finances.

Car pour emprunter, encore faut-il disposer d’un compte en banque. Or, selon la banque centrale indienne, 73% des paysans n’ont toujours pas accès à des sources formelles de crédit. Chaque année, de nouvelles banques reçoivent pourtant leur licence d’exploitation afin d'ouvrir des agences à la campagne. Dernière née de ce mouvement, la banque Mudra, inaugurée le 8 avril et dédiée aux très petites entreprises et aux organismes de micro-finance, doit permettre de "financer les non-financés", selon le ministre des Finances Arun Jaitley.

… Mais des taux d’intérêt à 0,1% pour les industriels

Pour Devinder Sharma, les conditions de crédit actuelles restent, quoi qu’il en soit, en deçà des besoins d’une population aussi fragile que les paysans. "Les taux d’intérêt pour les agriculteurs s’élèvent au mieux à 4%, alors que l’industriel Tata Motors a bénéficié d’un prêt à 0,1% pour ouvrir son usine de production de la Tata Nano [l’automobile low-cost, NDLR] au Gujarat en 2010", s’indigne-t-il. "Les institutions de micro-finance, elles, avec leur système de remboursement hebdomadaire, prêtent à des taux d’environ 24%. Comment voulez-vous sortir de la pauvreté dans ces conditions ?"

Déjà victimes d’une crise du crédit, les agriculteurs indiens restent indubitablement victimes d’une crise du revenu, encore plus aiguë. Exploitations trop petites, productivité faible, vulnérabilité aux aléas climatiques...autant de difficultés qui les condamnent à la misère et que des crédits supplémentaires ne suffiront vraisemblablement pas à endiguer. D’après l’enquête nationale sur l’agriculture parue en décembre 2014, un foyer d’agriculteurs indiens gagne environ 90 euros par mois (revenu agricole et autres pour l'ensemble du ménage). C'est beaucoup moins que la moyenne des ménages indiens: 189 €/mois environ, selon la dernière étude nationale sur le revenu des ménages (2013 publiée en 2014).

Inscription à :

Articles (Atom)