JNPS 2026 - - La prévention en partage

Retrouvez toutes les manifestations classées par régions, En rouge les dernières mises à Jour et en violet quand des actes, vidéos ont été réalisés.

Déjà en ligne: AUVERGNE RHÔNE ALPES - BRETAGNE ( 29 Scaër) (56 Campénéac) BOURGOGNE FRANCHE COMTE (21 : Dijon) (25 : Besançon) - CENTRE VAL DE LOIRE (36 Châteauroux) ( 37 Tours ) -CORSE (Ajaccio) - GRAND EST ( 67 Strasbourg) ( 88 Neufchateau) - GUADELOUPE - ÎLE DE FRANCE (75 Paris) (77 Meaux)- NORMANDIE ( 27 Louviers) ( 76 Saint Paer) NOUVELLE AQUITAINE (16 Soyaux *2 -Angoulême) (17 La Rochelle) (24 Montpon-Ménestérol) (33 Bordeaux *3) (86 Saint Benoit) (87 Bellac) - OCCITANIE (31 Toulouse) (34 Montpellier) - PAYS DE LA LOIRE (49 Angers) ( 53 Laval) (72 Le Mans) - PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (06 Nice)

***

AUVERGNE RHÔNE ALPES

JEUDI 5 FÉVRIER 2026

Pair-aidance & Prévention du Suicide

Détails : Des expert·es du Centre de Prévention du Suicide au Vinatier vous propose un webinaire d'une heure et demie à l'occasion de la journée nationale de prévention du suicide.

Il s'agira de mieux appréhender et comprendre ce qu'est la pair-aidance et comment celle-ci montre un intérêt certain en prévention du suicide. Un projet concret de pair-aidance à l'hôpital du Vinatier vous sera présenté en exemple. Un temps de questions via le tchat est prévu à la suite des interventions.

Intervenants (3) : LEAUNE Edouard VERNET Tamara ROBIC Gilles

jeu. 05 févr.

14:00 - 15:30

En ligne https://events.teams.microsoft.com/event/ec664269-21ad-4ffe-9470-80d3de731803@a052fa9a-79ed-4c09-8242-e464ce41866b

****

BRETAGNE

MARDI 3 FEVRIER 2026, SCAER (29)

Journée prévention du suicide du Pays de Quimperlé

Prévenir le suicide, c’est en parler. 18 nov. 2025

Journée prévention du suicide – Pays de Quimperlé Le 3 février 2026, professionnels de santé et acteurs du territoire se réunissent pour une journée dédiée à la prévention du suicide.

📍 Salle Youenn Gwernig – Scaër 🕘 9h – 16h30

Au programme : échanges, sensibilisation et mobilisation, animés par des professionnels du GHBS/CMP de Quimperlé, avec la participation du 3114 et du dispositif VigilanS. Un déjeuner buffet sera offert.

👉 Inscription : cls@quimperle-co.bzh

En parler peut tout changer. Ensemble, faisons de la prévention une priorité.

https://www.cpts-paysdequimperle.bzh/actualites/1067

***

Un ciné-débat pour aborder les thèmes liés au suicide et au mal-être

La commune de Campénéac (Morbihan) organise, vendredi 30 janvier, une soirée ciné débat sur les personnes confrontées au mal-être et au suicide, qui s’appuie sur des témoignages. De nombreux intervenants sont mobilisés à l’occasion.

Campénéac. La commune organise, vendredi, une soirée ciné débat sur les personnes confrontées au mal-être et au suicide, qui s’appuie sur des témoignages.

La municipalité et le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune organisent une soirée ciné-débat, vendredi, en partenariat avec le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Ploërmel cœur de Bretagne, dans le cadre du Contrat local de santé et avec le soutien de la Mutualité française de Bretagne, de l’Agence régionale de santé (ARS) et du collectif Misaco, autour du mal-être et du suicide.

Il s’agit de la 9 e action de prévention organisée par le CCAS dans différents domaines, comme le nutritionnel, le sanitaire ou la sécurité routière. C’est une première avec le Contrat local de santé du pays de Ploërmel, tout en ayant la volonté de parler d’un sujet tabou, explique la maire, Hania Renaudie. Nous avons souhaité nous inscrire dans un processus de prévention, car notre commune a été touchée par la disparition de plusieurs personnes.

Un premier conseil local de santé mental en 2024

Cette soirée, intitulée « À l’écoute : mal-être, suicide… Et si on en parlait », un documentaire sera projeté : « À l’écoute », réalisé par Léa Ménard, qui s’appuie sur des témoignages de personnes confrontées au mal-être ou ayant perdu un proche, ainsi que sur des interventions de professionnels et bénévoles liés à la santé mentale.

« Depuis quelques années en pays de Ploërmel, il y a cette réflexion sur la santé mentale et cela a conduit à la mise en place du premier conseil local de santé mental du département, en 2024, détaille Manon Beunel, cheffe de projet santé. Cette instance est le lieu de concertation et de coordination entre les élus locaux, la psychiatrie publique, les usagers, les aidants et l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la santé mentale.

Le film documentaire « À l’écoute » propose d’aborder la question du suicide et à en questionner les enjeux, « tout en amenant les spectateurs à avoir une réflexion autour des questions de santé mentale et de souffrance psychique, mais aussi de découvrir les ressources du territoire », complète Manon Beunel.

La projection sera suivie d’un temps d’échange. « Plusieurs intervenants sont mobilisés pour l’occasion : psychologue libérale, formateur en prévention du suicide, travailleur social de la Mutualité sociale agricole, association Échange et partage deuil » , confirme Manon Beunel.

Vendredi, dès 19 h 45, salle polyvalente. Soirée ouverte à tous et gratuite. Le numéro national de prévention du suicide est le 3114. Gratuit et confidentiel, il est accessible 7 j/7 et 24 h/24.

***

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

JEUDI 5 FEVRIER 2026, DIJON (21)

05.02.2026

Dijon (21)

"Maintenant Ensemble" - Journée nationale de prévention du suicide

Territoire Côte-d'Or

L'équipe du 3114 de Dijon organise une soirée pour parler de la prévention du suicide... c'est « Maintenant Ensemble » pour libérer la parole et d'en finir avec les tabous.

Cet événement aura lieu le 5 février à partir de 18h30, au Darcy Comedy . Entrée Gratuite.

Il s’agit d’ une création originale inspirée de témoignages réels, suivie d'échanges pour comprendre la prévention du suicide en croisant les points de vue.

Cette soirée est à destination du grand public.

***

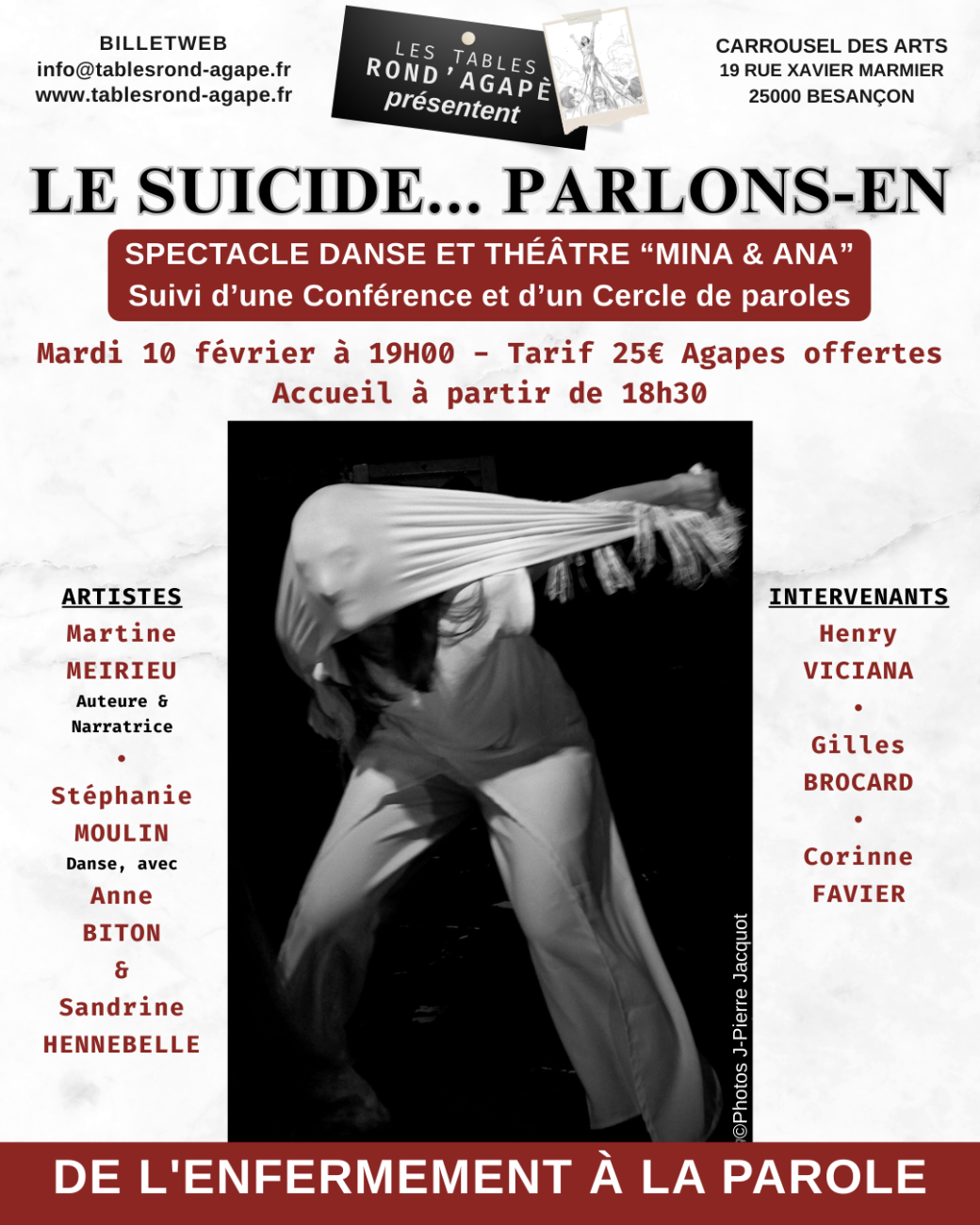

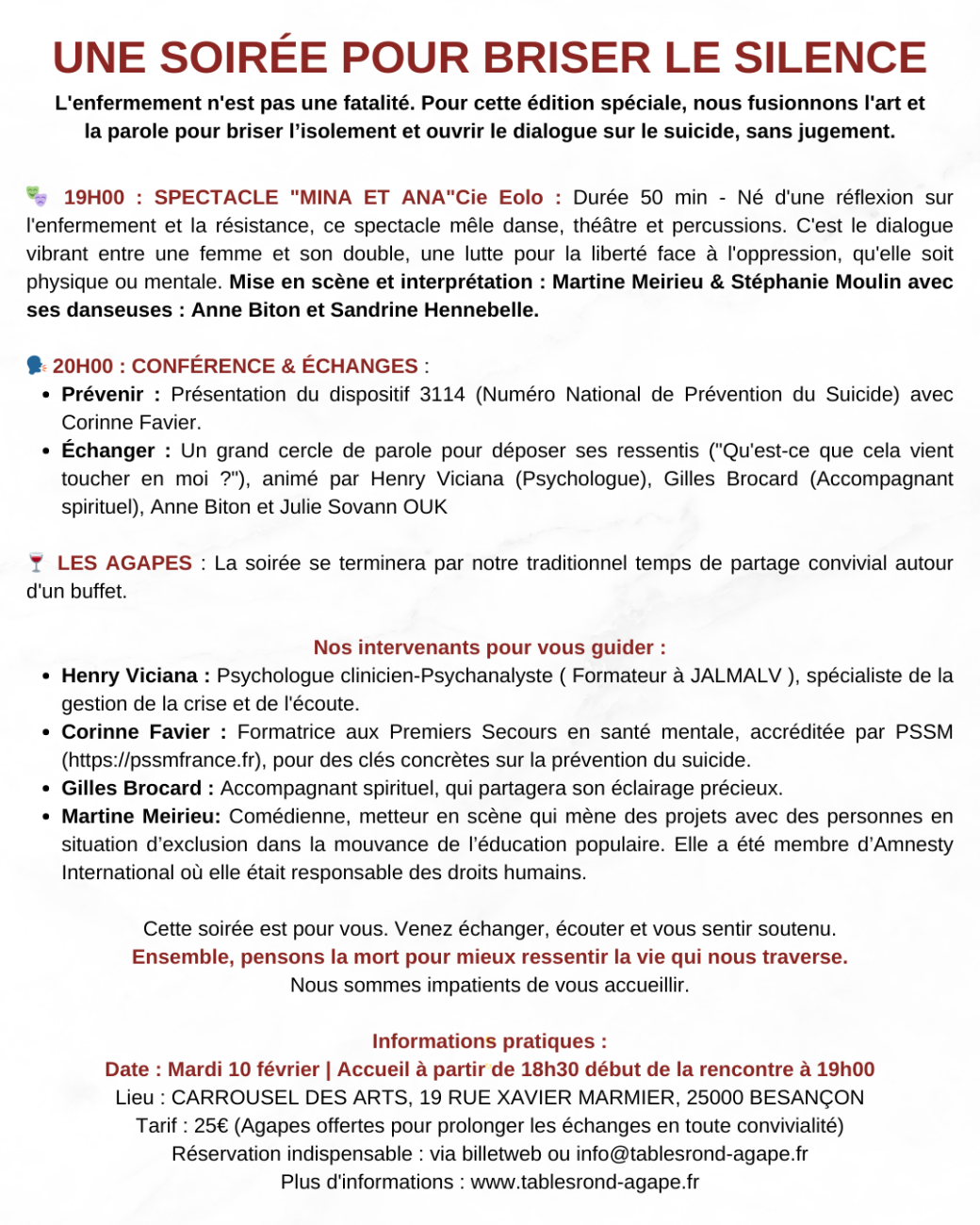

MARDI 10 FÉVRIER 2026, BESANÇON (25)

-

Auteure et narratrice : Martine Meirieu

-

Danse : Stéphanie Moulin, avec Anne Biton et Sandrine Hennebelle.

-

Prévenir : Présentation du dispositif 3114 (Numéro National de Prévention du Suicide) avec Corinne Favier.

-

Échanger : Un grand cercle de parole pour déposer ses ressentis, animé par Henry Viciana (Psychologue), Gilles Brocard (Accompagnant spirituel), Anne Biton et Julie.

***

CENTRE VAL DE LOIRE

DU JEUDI 29 JANVIER 2026 AU VENDREDI 6 FÉVRIER 2026, CHÂTEAUROUX (36) & TOURS (37)

Dossier de presse du COmité PILotage départemental en prévention du suicide relatif au lancement du Malêtromètre 36, un outil élaboré collectivement au service de la santé mentale.

Le Malêtromètre36 est un outil simple et accessible qui permet de repérer, mesurer et exprimer le mal-être des adolescents et jeunes adultes.

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse, comprenant :

- la présentation de l’outil et de sa démarche,

- les événements phares de son lancement,

- ainsi que le contact presse pour toute demande d’information.

Événements du lancement du MALÊTROMETRE

Jeudi 29 janvier 2026

13h00-14h00

Présentation du Malêtromètre

pour les - de 25 ans

WEBINAIRE

Jeudi 5 février 2026

14h00-16h00

Atelier découverte du Malêtromètre

Coanimé par la Mission Locale de

Châteauroux et la Maison des Adolescents

AFPA - Châteauroux

134 rue de vaugirard -36000 Châteauroux

Vendredi 6 février 2026

Présentation du Malêtromètre lors de la Journée Régionale de prévention du Suicide

Journée organisée par le réseau VIES CVL

08h30-17h00

Faculté de Droit 50 avenue Jean Portalis - 37200 Tours

***

VENDREDI 6 FÉVRIER 2026, TOURS (37)

Le

Réseau de prévention du suicide VIES CVL a le plaisir de vous inviter à

participer à la Journée Régionale de Prévention du Suicide (JRPS) qui

se tiendra :

Vendredi 6 février 2026 de 08h30 à 17h00

à la faculté de Droit, 50 avenue Jean Portalis,

37200 TOURS.

En présentiel ou en distanciel.

Durant cette journée, un plateau d’orateurs nationaux et régionaux sera présent.

Professionnel(le)s

de santé, médico social, social, associations, ou toute personne

intéressée par la prévention du suicide : cette journée est ouverte à

tous !

Objectifs de la journée :

Favoriser le partage de connaissances et de pratiques,

Renforcer les dynamiques de réseaux,

Contribuer collectivement à la prévention du suicide sur nos territoires.Inscription obligatoire via le lien suivant :

https://www.helloasso.com/associations/agir-pour-la-prevention-du-suicide-en-centre-val-de-loire/evenements/journee-regionale-de-prevention-du-suicide-jrps-du-06-fevrier-2026

***

CORSE

VENDREDI 6 FÉVRIER 2026, AJACCIO

Café réseau sur la région Ajaccienne en partenariat avec Vigilan

***

GRAND EST

JEUDI 5 FEVRIER 2026, STRASBOURG (67)

Stand prévention du suicide au centre hospitalier de Strasbourg avec VigilanS ♦

***

JEUDI 5 FEVRIER 2026 NEUFCHATEAU (88)

Stand prévention du suicide au centre hospitalier de Neufchâteau ♦

***

GUADELOUPE

MARDI 3 FÉVRIER 2026

Émission TV sur Canal 10 de 20h30 à 21h30 ♦

***

ÎLE DE FRANCE

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, PARIS (75)

Journée Nationale de Prévention du Suicide 2026

Paris

L'UNPS met en place son colloque "La prévention en partage" qui se tiendra le jeudi 5 févier 2026 au Ministère de la santé de l'accès aux soins - Le pré programme est disponible ICI.

Le 05 février 2026, de 09h à 16h15

Ministère de la Santé

14 Avenue Duquesne

75007 Paris

France

Inscription https://www.helloasso.com/associations/union-nationale-pour-la-prevention-du-suicide/evenements/journee-nationale-de-prevetion-du-suicide-2026

***

MARDI 10 FEVRIER 2026, MEAUX 77

Séminaire départemental 77 Prévention du suicide et de la récidive suicidaire

Dans le cadre de la journée nationale de la prévention du suicide

A l’initiative du Conseil Local de Santé Mentale de Meaux et

du Projet Territorial de Santé Mentale du 77

MARDI 10 FEVRIER 2026 - de 13h30 à 17h00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQZmIXs2XpglUhrqd1jUjBIY4gQTsJaQQmAASg5KkgH_lJrQ/viewform

***

NORMANDIE

JEUDI 5 FEVRIER 2026, LOUVIERS 27

Matinée information prévention du suicide dans le hall de l’hôpital de Louviers

JEUDI 12 FEVRIER 2026, SAINT PAER (76)

Théatre-débat MSA mal-être agricole : « Bien dans mes bottes ». Représentation proposée aux agriculteurs et agricultrices. Inscription par mail.

***

NOUVELLE AQUITAINE

LUNDI 2 FEVRIER 2026 AU VENDREDI 6 FEVRIER 2026

Semaine nationale prévention du risque suicidaire

Pendant la semaine nationale de prévention du risque suicidaire, le Ccecqa propose une série de 4 webinaires.

Ces

webinaires réuniront des experts, des représentants institutionnels et

des retours d’expérience d’établissements. Une mobilisation régionale

pour partager des pratiques, des outils et des réflexions collectives

autour d’un enjeu de santé publique.

Une action inscrite au CPOM du CCECQA fiancée par ARS Nouvelle-Aquitaine.

Animé par Véronique GARCIA du CCECQA

Programme du webinair

2/03/25 Prévention suicide : séance introductive

programme : Etat des lieux et politiques zéro suicide dans le monde

Intégrer la prévention du suicide en établissement dans une feuille de route nationale

Prévenir le suicide en établissement : comprendre et agir

Horaire: 13h-14h30 Durée: 1h30

Public: Tout professionnel du secteur sanitaire et médico-social

Modalité: Distanciel

Tarifs Gratuit

Modalités d'inscription Inscription obligatoire

Intervenant(s) Xavier Richomme

Directeur médical chez Ramsay

Inscription

03/02/2026 Prévention suicide : Sécuriser l’environnement

Programme

Risques mobiliers et immobiliers : présentation d’un outil d’audit

Eclairage juridique sur la gestion des effets personnels et des restrictions de libertés

Outil de sensibilisation interactif « Un œil averti peut sauver une vie »

Le tour de chambre : son inscription dans l’organisation des soins et dans la surveillance en continu

Inscription

5/02/26 Prévention suicide : Evaluer les besoins

Programme Evaluer les besoins : repérage et outils d’évaluation

Conduite à tenir face au risque :

- Mise en place d’une procédure de gestion du risque suicidaire (Retour d’établissement)

- Présentation d’outils inspirants (Trousse à outils Ministère de la santé du Québec + Fiches pratiques de l’association des Infirmières en Psychiatrie du Québec)

Horaire: 13h-14h30 Durée: 1h30

Programme

Accompagner l’usager : table ronde sur les dispositifs de prévention et de postvention

o 3114

o VigilanS

Accompagner les soignants

Analyse systémique d’un acte suicidaire (RETES /Outil FORAP)

***

VENDREDI 23 JANVIER 2026, SOYAUX (16)

Stand et présence sur le terrain lors d’un match de rugby du SA XV, avec la coordinatrice territoriale prévention du suicide de la Charent

***

VENDREDI 6 FÉVRIER 2026 SOYAUX (16)

Colloque SUICIDE DE LA PERSONNE ÂGÉE

Comprendre pour prévenir et agir

***

SAMEDI 31 JANVIER 2026, ANGOULEME (16)

La santé mentale au programme du Grand OFF de la bande dessinée à Angoulême le samedi 31 janvier

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, LA ROCHELLE (17)

Rencontre « La parole, le récit et la prévention du suicide » précédé de la projection du film Les Rêveurs d’Isabelle Carré

À

l’occasion de la Journée nationale de prévention du suicide, un

collectif de professionnels de santé, de chercheurs, d’acteurs de la

prévention du suicide et de la communication organise une rencontre

consacrée aux témoins du projet Les Ulysses® jeudi 5 février 2026 à

13h30 au CGR de La Rochelle (Quartier des Minimes - Avenue Henri

Becquerel).

Pour rappel, Les

Ulysses® est un projet de prévention du suicide fondé sur la parole des

personnes concernées. Il s’appuie sur des témoignages recueillis dans un

cadre clinique méthodique, rigoureux, auprès de personnes ayant

traversé une crise suicidaire, allant bien aujourd’hui et/ou ayant

appris à vivre avec leurs vulnérabilités.

AFFICHE

Informations et inscription : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfPgkUjDHBwBU.../viewform

***

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, MONTPON MENESTEROL (24)

Journée de rencontres entre acteurs de la prévention suicide au CH Vauclaire

***

A PARTIR DU 31 JANVIER 2026 BORDEAUX (33)

Le tramway Bordeaux-Métropole floqué aux couleurs du 3114

***

SAMEDI 14 FÉVRIER 2026 BORDEAUX (33)

Stand et affichage 3114 lors du match du Top 14 UBB-Castres

***

LUNDI 23 FÉVRIER 2026 BORDEAUX (33)

Ciné-Débat au Cinéma « l’Utopia » de Bordeaux. Film « Les Rêveurs » en présence d’Isabelle Carré avec participation de SOS Suicide Phénix, de l’Association Rénovation et du CR 3114 de Bordeaux

***

MARDI 27 JANVIER 2026, SAINT BENOIT (86)

Colloque « Quelle est l’influence du genre dans la prévention ? »

***

MERCREDI 4 FEVRIER 2026, BELLAC (87)

Action au CH de Bellac (dont une table-ronde 3114) organisée par la coordination territoriale 87

***

OCCITANIE

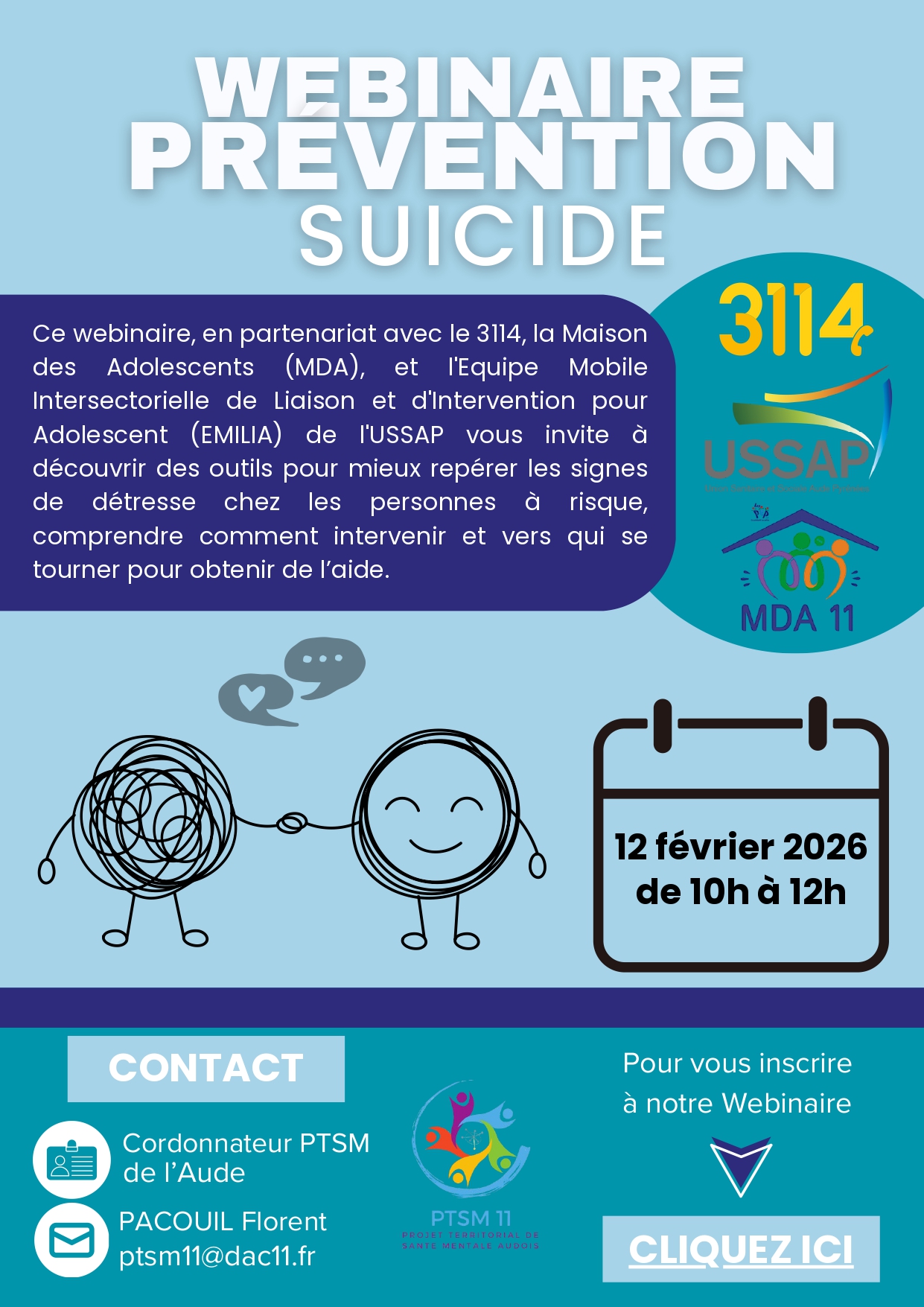

LUNDI 12 FEVRIER 2026

Webinaire PTSM – Prévention du suicide

Jeudi 12 février 2026 | de 10h à 12h

Dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de prévention en santé mentale, le PTSM de l’Aude organise un webinaire consacré à la prévention du suicide, le jeudi 12 février 2026, de 10h à 12h.

Ce temps d’information et d’échanges s’adresse aux professionnels du territoire et aux acteurs concernés par la prévention et l’accompagnement des personnes en souffrance psychique.

Le webinaire sera ponctué de trois temps forts :

-

Présentation du 3114 – Numéro national de prévention du suicide, animée par le Dr Vilain et son équipe, qui reviendront sur les missions du dispositif, son fonctionnement et les modalités d’orientation des personnes en situation de crise.

-

Présentation de la Maison des Adolescents (MDA), proposée par Mme Ferriol, infirmière, mettant en lumière le rôle essentiel de cette structure dans l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.

-

Présentation de l’Équipe Mobile Intersectorielle de Liaison et d’Intervention pour Adolescents (EMILIA) de l’USSAP, pour découvrir les outils et ressources mis en place pour soutenir les jeunes en souffrance psychique sur le territoire.

À travers ce webinaire, le PTSM de l’Aude réaffirme son engagement en faveur de la prévention du suicide, du repérage précoce des situations à risque et du renforcement des coopérations entre les acteurs du territoire.

📅 À vos agendas : jeudi 12 février 2026, de 10h à 12h

***

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, TOULOUSE (33)

30 journée nationale de prévention du suicide en région Occitanie (Présentiel)

par

APSOC

Le 05 février 2026, de 08h30 à 16h30

Amphithéâtre Hôtel de région Occitane

22 Boulevard du Maréchal Juin

31400 Toulouse

France

En 2026, nous vous proposons 2 tables rondes.

Le matin, la 1ère sera consacrée aux jeunes. Présentation des conclusions d'une étude nationale (Mutualité Française associée à l'Institut Montaigne et à l'Institut Terram) et d'une étude régionale (Association Régionale des Missions Locales) sur la santé mentale des jeunes, suivie de la présentation de différents dispositifs complémentaires de prévention dans la région Occitanie (Missions Locales, Formation Sentinelle Etudiants, Maison Des Adolescents, Points Accueil Ecoute Jeunes, Education nationale, CPTS).

L'après-midi, la 2ème sera consacrée à la santé mentale au travail : burn out, santé mentale des soignants en EHPAD, prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée de l'épuisement professionnel.

Des stands d’information installés sur place vous donneront l’occasion de mieux connaitre les associations organisatrices, ainsi que les dispositifs existant sur le terrain.

Vous pouvez également consulter la page Facebook d’APSOc, afin de prendre connaissance de ses activités et de l’enregistrement des journées régionales antérieures.

L’entrée de cette journée est gratuite, sur inscription préalable, et ouverte à tou(te)s

Chacun(e), de sa place, est le maillon d’une grande chaine humaine de prévention.

Vous y êtes les bienvenu(e)s !

***

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, MONTPELLIER (34)

Masterclass sur les dispositifs de santé financés par l’ARS Occitanie à l’attention des travailleur-ses sociaux-les de la région

***

PAYS DE LA LOIRE

JEUDI 5 FEVRIER 2026 ANGERS 49

Ciné-débat « The son » animé par un médecin psychiatre et stands de présentation des ressource

MARDI 3 FÉVRIER 2026, LAVAL (53)

"𝑨𝒑𝒓𝒆̀𝒔 𝒍𝒂 𝒑𝒍𝒖𝒊𝒆"

A l'occasion de la 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆́𝒆 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆́𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑺𝒖𝒊𝒄𝒊𝒅𝒆 (hashtagJNPS2026), les acteurs de la prévention du mal-être et du suicide en Mayenne se mobilisent !

𝑳𝒆

3 𝒇𝒆́𝒗𝒓𝒊𝒆𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒂𝒊𝒏, à Laval, aura lieu un Théâtre Forum

à destination des personnes-âgées, intitulé "Après la pluie" pour

aborder 𝒍𝒆 𝒃𝒊𝒆𝒏-𝒆̂𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒕 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆́𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖

𝒓𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒊𝒓𝒆.

L'inscription peut être faite via le QRcode du flyer, ou bien sur le lien suivant : https://lnkd.in/eh3NiJ2U

Théâtre FORUM "Après la pluie"

par Collectif départemental pour la prévention du mal être et du suicide en Mayenne

Le 03 février 2026, jusqu’à 17h

“ Après la pluie “, Par la Compagnie les Chercheurs d’Arts Venez partager un moment d’échange sur le bien-être et la prévention du risque suicidaire. Présence d'acteurs de la santé mentale et de la prévention du suicide. Facilitation du transport par le Centre de Ressources Territorial au 02 43 49 47 83.

Auditorium de la salle Polyvalente

Place de Herce

53000 Laval

France

***

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, LE MANS (72)

09h30 à 12h30

Plusieurs associations seront présentes à cet événement dont l’association l’Arc-en-Ciel, l’Unafam et bien d’autres qui partagent la même action, la prévention du suicide.

Depuis 65 ans, SOS Amitié propose un accueil anonyme et sans jugement réparti dans 45 associations locales.

Les besoins sont constants, les appels en hausse : SOS Amitié lance un appel à nouveaux bénévoles, pour continuer à répondre présent.

Un chiffre : 200 000 tentatives de suicide par an et 95 000 hospitalisations.

Cette matinée nous permettra de rencontrer le public ainsi que les professionnels du CHM.

Pour partager avec les bénévoles, il suffira de vous rendre dans le hall du RDC du bâtiment Plantagenet au CHM de 9 h 30 à 12 h 30.

Venez nombreux nous encourager à poursuivre ce bel engagement.

Gratuit

Centre hospitalier, bâtiment Plantagenêt

Avenue Rubillard 72000 Le Mans

jeudi 5 février 2026 : 09:30 - 12:30

Français Age du public : Tout public

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

JEUDI 5 FÉVRIER 2026, NICE (06)

Stand d’information à la faculté de Nice avec SOS Amitié et SOS Suicide Phénix ♦

1er post : 22/12/25

Le 14 janvier, Sébastien le Corre, directeur de l’EPSM Finistère Sud a présenté ses vœux et ses projets pour 2026. ©Martine DE SAINT JAN

Le 14 janvier, Sébastien le Corre, directeur de l’EPSM Finistère Sud a présenté ses vœux et ses projets pour 2026. ©Martine DE SAINT JAN